投稿日:2012,11,01

秋といえば・・・

こんにちは、東海林弘靖です。11月に入り、いよいよ秋も深まって参りましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?

街ではデザインや音楽などのイベントが催され、文化的な香りが漂っております。また、読書の秋でもありますので、今回は「光」あるいは「照明」に関係する興味深い本をいくつかご紹介したいと思います。

歴史から見えてくる照明文化

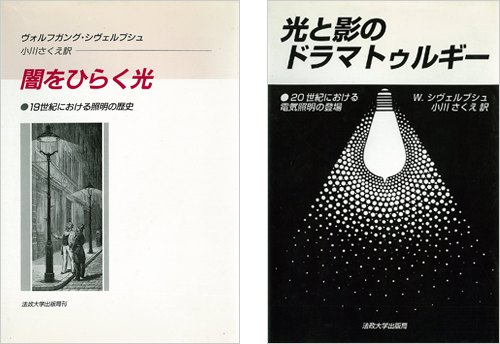

最初にご紹介しますのは、現代照明の歴史をひも解く教科書的な2冊です。

(左)闇をひらく光―19世紀における照明の歴史

(右)光と影のドラマトゥルギー―20世紀における電気照明の登場

上記ともにヴォルフガング・シヴェルブシュ著、小川さくえ訳(法政大学出版局)

「闇をひらく光―19世紀における照明の歴史」、「光と影のドラマトゥルギー―20世紀における電気照明の登場」はどちらも同じ著者による連続シリーズで、タイトルの通り19〜20世紀の照明の歴史が綴られています。

前者は19世紀のヨーロッパで世の中にガス燈と電燈が登場した際の社会や人々の反応などが記載されており、私たちが見ることができない当時の様子=照明の事始めのようなものを追体験できる本です。

19世紀、照明といえばオイルランプやキャンドルしかなかった当時、突如として現れたのがガス灯でした。強烈にまばゆい光を発するガス灯を見て、

「こんなまぶしい照明は目がつぶれてしまう?」

「このままでは盲目の子孫を残してしまう」と否定的な発言をする人がいた一方で、

「素晴らしい!夢の光だ」と賛辞する声もあったそうです。

その後、電燈が現れたときも同様に賛否両論渦巻く中で次第に新しい光源を受け入れてきたという歴史的な事実がここには現されています。

現代は、白熱電球からLEDに変わろうとしていますが、誰もが「LEDは省エネで良いね!」と簡単に受け入れられてしまっているような風潮です。新しい技術の浸透は、ややもすればそれまで培ってきた文化を一気に壊してしまうほどの力を持っているかもしれません。私たちはそんなムードに危機感をもたねばならない!と考えさせられる2冊です。

照明を明るさではなく、光の成分に着目

さて、次に紹介したいのが、「光の医学―光と色がもたらす癒しのメカニズム」という本です。この本は、照明業界で私が尊敬する大先輩から贈られたものでした。今から15年ほど前のこと、「東海林君、いい本がたまたま売っていたから、これプレゼントするよ!」と言って渡されたのです。「たまたま・・・」というのは、その方の口癖のようなもの、きっと注文して買ってきていただいたに違いないのですが、もっと勉強せよ!というシグナルを感じました。

光の医学―光と色がもたらす癒しのメカニズム

ジェイコブ・リバーマン著、飯村大助訳(日本教文社)

著者であるジェイコブ・リバーマンさんは眼科医であり、光を用いた治療法「フォトセラピー」の先駆け的存在として知られている方で、照明の効用を“明るい暗い”という量ではなく、光の成分であるスペクトル(波長)、質で捉え、その成分が人にどのような効果をもたらすかについて書かれています。

この中で語られたユニークな逸話としては、あるアメリカの2つの小学校で、一方の教室ではスペクトルが非常にきれいな蛍光ランプを、もう一方の教室ではごく普通の蛍光ランプを使って実験をしたところ、前者の美しいスペクトルを持ったランプの教室の子どもたちの方が成績が上がったという記述があるのです。多少結論を急いでいる感じもするのですがとてもユニークな観点であると思うのです。

照明の面白さは、このような先人たちの本によって私たちに伝えられています。さらに光を受ける空間という器と光との関係にもさまざまな先駆者たちがたくさんの言葉を残しているようです。このあたりについては、前身ブログ「光のソムリエ」アーカイブで面白い本をご紹介しておりますので、ぜひこちらもご参考のうえ、秋の夜長の読書タイムにご活用くださいませ。

続きを閉じる

|